4. Анна Иоанновна (1730-1741). Бироновщина

Значение царствования Анны Иоанновны, длившегося десять лет, прежде всего в том, что в это время совершился окончательный переход от старой к новой России. В восприятии этого царствования современниками, а через них и потомками отразилось то обстоятельство, что в этот период произошла смена поколений. Сошли со сцены старые соратники Петра I, и пришли более молодые, не менее честолюбивые, но, может быть, еще более свободные от нравственных ограничений. Именно им, чьи детство и юность, обыкновенно окрашенные в наших воспоминаниях в розовые тона, совпали с Петровской эпохой, новое царствование казалось удушливым безвременьем.

Уже в 1731 году была восстановлена ликвидированная четырьмя годами ранее Тайная канцелярия, которую на многие годы возглавил А.И. Ушаков. В ведение этого ведомства были переданы все дела, которые можно было трактовать как измену, заговор, покушение на жизнь и честь государя. Причем по указу 1730 года за подобные прегрешения можно было присудить к смертной казни, которую на практике обычно заменяли физическим наказанием и ссылкой в Сибирь. Как преступление мог быть расценен отказ выпить за здоровье государыни, рассказ о неподобающем сне, виденном накануне, и уж тем более переход в иную веру (в особенности иудаизм). Еще более чем прежде, расцвело доносительство - дворовых и крестьян на своих помещиков, жен на мужей и, наоборот, детей на родителей и т.д. Во время следствия и обвиняемый, и доносчик подвергались пыткам, после которых большинство оставалось калеками. Доносчик, не сумевший доказать истинности своего доноса, наказывался как преступник. Жертвами Тайной канцелярии стали в 30-е годы около 10 тысяч человек, представлявшие все социальные слои. Наиболее шумные политические процессы царствования Анны связаны с именами тех, кто пытался навязать ей «кондиции».Сперва императрица сделала вид что не держит зла против Долгоруких, но уже через несколько месяцев они были высланы сперва в свои имения, а затем в тел самый Березов, где недавно умер А.Д. Меншиков. В 1738 году было возобновлено следствие о событиях междуцарствия, и в следующем, 1739 году четверо из князей Долгоруких были казнены, а еще несколько членов семьи приговорены к тюремному заключению. Д.М. Голицын окончил свои дни в крепости.

Неудавшаяся личная жизнь рано овдовевшей императрицы парадоксальным образом сказалась на управлении страной. Еще в Митаве самым близким к Анне человеком стал курляндский дворянин Эрнст Бирон. С ним, приехавшим вскоре после воцарения императрицы в Москву, Анна не расставалась ни на минуту. Она постоянно нуждалась в его обществе, делила с ним все горести и радости. Бирон со своей женой и детьми и императрица составляли, по существу, одну семью, причем Анна была очень привязана к детям своего любимца, и некоторые историки, по-видимому, не без основания, полагают, что, по крайней мере, один из его сыновей был ее собственным ребенком. Привязанность государыни к Бирону была столь велика, что стоило у него испортиться настроению, как тут же портилось настроение и у императрицы. Власть Бирона над ней была поистине безгранична, и вполне понятно, что ни одно важное решение не принималось без его участия. Бирон был человеком честолюбивым, властным, расчетливым и достаточно осторожным, а поэтому старался не афишировать свое участие в управлении и не занимать ключевых постов, что впоследствии ввело в заблуждение некоторых историков. Современникам, однако, роль Бирона была, видимо, ясна. А поскольку в сознании русских людей того времени, готовых снести все от своего законного государя, власть любого фаворита, неважно - официальная или неофициальная, способного или бездарного как государственного деятеля, казалась нелегитимной, то, естественно, все дурное во времена Анны ассоциировалось с Бироном. С его именем связано и понятие «бироновщины», прочно вошедшее в историческую литературу.

Как правило, под «бироновщиной» понимают тот разгул полицейского террора, о котором сказано выше и основы которого, конечно же, были заложены Петром I, а также так называемое «засилье иностранцев».

5. Иоанн VI (1740–1741), правление Анны Леопольдовны. Ноябрьский переворот 1741 г

Уже в 1731 году, вскоре после вступления на престол, Анна Иоанновна позаботилась о своем возможном преемнике. Им был провозглашен еще не родившийся сын племянницы императрицы - дочери ее сестры Екатерины и герцога Мекленбург-Шверинского Анны Леопольдовны. Последней было в то время лишь 13 лет. Спустя некоторое время ей подобрали жениха - герцога Антона-Ульриха Брауншвейг-Люнебургского.

Дабы развеять первое не слишком благоприятное впечатление, ему предложили завоевать руку принцессы воинской доблестью и отправили воевать с турками под командованием Миниха. Принц проявил себя храбрым и честным офицером, участвовал во взятии Очакова и заслужил звание генерал-майора. Возмужавшим, повзрослевшим и даже вытянувшимся и раздавшимся в плечах Антон-Ульрих вернулся в Петербург. Правда, за годы его отсутствия Анна Леопольдовна успела безнадежно влюбиться в красивого иностранца графа Линара, но императрица настаивала на браке, и в июле 1739 года наконец состоялась свадьба. В августе 1740 года Анна Леопольдовна родила мальчика, которому суждено было ненадолго стать российским императором Иоанном VI.

Историки считают, что умирающая императрица колебалась и, возможно, раздумывала, не оставить ли ей престол самой Анне Леопольдовне, но невнимательность племянницы к тетке во время болезни решила дело, и наследником был провозглашен Иван Антонович. Но теперь вставал вопрос о регенте при двухмесячном младенце. Возможностей было три. Во-первых, роль регента могла быть поручена его родителям или одной Анне Леопольдовне, но императрица, видимо, опасалась, что в этом случае реальная власть окажется в руках герцога Мекленбургского Леопольда, славившегося скверным характером и вовсе не желательного в России гостя. Можно было бы отдать бразды правления страной в руки коллегиального органа - Кабинета министров, но это означало бы, по сути, возврат к той модели власти, которую Анна Иоанновна отвергла в самом начале своего царствования. Наконец, третьим претендентом на регентство был Бирон, затеявший ради этого сложную интригу. Помимо просто властолюбия им, видимо, двигало и сознание того, что до сих пор гарантом его благополучия была лишь сама императрица и при смене власти шансов сохранить его было немного. Получить регентство из рук императрицы значило для Бирона не только сохранить власть в своих руках, но и приумножить ее, причем законным путем. В результате ему удалось привлечь на свою сторону влиятельных членов Кабинета и добиться от Анны Иоанновны подписания соответствующего указа. Впрочем, сама императрица, по преданию, подписывая указ, который должен был быть оглашен после ее смерти, воскликнула: «Жаль мне тебя, герцог, ты сам стремишься к своей погибели!».

Среди тех, кто активно помогал Бирону в получении регентства, был Миних, по мнению некоторых историков, уже тогда лелеявший планы свержения регента, если тот не поделится с ним властью. Но, видимо, ситуация была такова, что в короткое время когда императрица могла вот-вот умереть, можно было успеть уговорить ее только в пользу Бирона. Если же указ о регентстве не был бы подписан вовсе, начались бы беспорядки, при которых на фоне общего недовольства временщиками реальный шанс получить престол оказался бы у той, кого и Миних, и Бирон опасались более всего - у цесаревны Елизаветы Петровны.

Как бы то ни было, но массового выступления против младенца-императора и его регента в октябре 1740 года не произошло, хотя борьба за власть в правящей верхушке не утихала. Уже через несколько дней после объявления его регентом Бирон проведал о враждебных ему разговорах принца Антона-Ульриха со своими приближенными. Последовало бурное объяснение и публичное покаяние принца, после которого в течение двух недель он не покидал свои покои. Легкая победа вскружила Бирону голову, и он, видимо, решил, что теперь ему все нипочем. 7 ноября он поссорился с Анной Леопольдовной, наговорил ей грубостей и пригрозил отправить вместе с мужем в Германию. Этот разговор оказался для Бирона роковым: в ту же ночь произошел переворот, положивший конец его правлению.

Главным организатором переворота был Миних, полагавший, что, избавив Брауншвейгское семейство от Бирона, он сослужит ему такую службу, что ничего не будет стоить заполучить вожделенное звание генералиссимуса и навсегда обеспечить первенствующее положение при российском дворе. При этом он не претендовал на роль регента, собираясь отдать ее Анне Леопольдовне, а, призывая гвардейцев арестовать Бирона, ловко манипулировал именем Елизаветы, ради которой они готовы были идти в огонь и в воду. Переворот свершился без осложнений, и 9 ноября появился изданный от имени императора манифест об отрешении герцога Курляндского от регентства. Бирон отправился в сибирскую ссылку.

По свидетельству современников, переворот был встречен с восторгом. После принесения присяги Анне Леопольдовне в качестве правительницы к окну дворца поднесли младенца Ивана Антоновича и показали толпе народа, приветствовавшей его радостными криками. Так началось правление герцогини Брауншвейгской.

Первые распоряжения новой власти были традиционны для подобных случаев: участники переворота получили награды, хотя и несколько иначе, чем задумывал Миних. Звание генералиссимуса досталось не ему, а принцу Антону-Ульриху. Фельдмаршалу пришлось довольствоваться орденами, деньгами и должностью кабинет-министра. Этот факт свидетельствует о том, что родители Ивана Антоновича собирались править самостоятельно. Членом Кабинета стал также граф М.Г. Головкин, и в результате половину состава правительства составили русские, а половину иностранцы. Так же обстояло и с придворным штатом, где обертгофмаршалом был лифляндец Левенвольде, а гофмаршалом русский Д. Шепелев. Из восьми камергеров русских было шестеро. Таким образом, нет оснований утверждать, что правительница отдавала предпочтение иностранцам. Причем Анна Леопольдовна была набожна, пунктуально соблюдала все обряды православной церкви.

Сама правительница не испытывала влечения к государственной деятельности и нередко, вздыхая, говорила о том, как она мечтает, чтобы ее сын скорее вырос. В этой ситуации, быть может, если бы в правительстве оказались люди энергичные и решительные, они могли бы многого добиться. Но Анна Леопольдовна сохраняла вокруг себя в основном тех же, кто окружал ее тетку. Столь же неспособным к государственной деятельности был и принц Антон Ульрих.

Между тем Иван Антонович рос под присмотром фаворитки его матери фрейлины Юлии Менгден, и его очень редко показывали посторонним, даже когда этого требовал этикет.

Откровенное нежелание правительства всерьез заниматься управлением страной вызывало все большее недовольство. Легитимность власти Анны Леопольдовны была сомнительной, а перспектива семнадцать лет ее правления провести подобным же образом мало кого вдохновляла. Напряжение в обществе росло, и возможность свержения правительницы становилась все реальнее, и лишь она сама, казалось, ничего не хотела замечать. Еще в марте 1741 года ушел в отставку отчаявшийся что-либо изменить Миних, грозил отставкой Остерман. Опытные политики хорошо знали положение в Петербурге, были осведомлены о том, что недовольные все больше концентрируются в окружении цесаревны Елизаветы, и считали необходимым принять меры безопасности. Одни предлагали отправить ее в монастырь, другие срочно выдать замуж. Но и Елизавета знала об этих планах, и именно опасность их осуществления более, чем что-либо иное, быть может, толкнула ее, любившую веселый и беззаботный образ жизни не меньше своей племянницы, на путь заговора.

Между тем сведения о заговоре, в котором были замешаны и некоторые иностранные дипломаты, не могли не достичь ушей членов Кабинета. 11 ноября в покои правительницы на носилках принесли больного Остермана, умолявшего немедленно арестовать одного из главных заговорщиков - врача Елизаветы Лестока, а также изолировать саму цесаревну. Правительница отвечала, что не верит в виновность цесаревны и сама переговорит с ней. 23 ноября состоялся разговор Анны с Елизаветой, относительно содержания которого существуют различные версии, однако очевидным является то, что цесаревна категорически отрицала причастность к заговору и вполне убедила в этом легковерную правительницу. Переубедить ее не удалось ни принцу Антону Ульриху, ни членам Кабинета. Единственное, на что Анна Леопольдовна согласилась, так это на провозглашение себя императрицей, что было решено сделать в день ее рождения 18 декабря, но времени уже не оставалось. Разговор 23 ноября лишь ускорил развитие событий, и в ночь с 24 на 25 ноября 1741 года новый государственный переворот положил конец царствованию Ивана Антоновича.

Свергнуть годовалого императора было делом нетрудным, не допустить ошибки при решении дальнейшей судьбы Брауншвейгского семейства было едва ли не труднее. Поначалу было решено выслать опальную семью за границу. Но довезли лишь до Риги, где задержали на год, затем еще год продержали в пригороде Риги - Дюнамюнде. К этому времени Анна Леопольдовна родила еще двух дочерей - Екатерину и Елизавету. После этого всех их повезли обратно в Россию, сперва в Ранебург, а затем в Холмогоры, где в 1744 году Ивана Антоновича забрали у родителей. В 1745 и 1746 годах Анна Леопольдовна родила еще двух сыновей Петра и Алексея, после чего умерла. Ее тело было привезено в Петербург и похоронено с полагающимися почестями. Многочисленные слухи вокруг судьбы свергнутого императора заставили правительство в 1756 году отправить его в Шлиссельбургскую крепость, где ему и предстояло погибнуть в 1764 году от рук тюремщиков, когда поручик В.Я. Мирович предпринял попытку освободить его. Между тем его отец, братья и сестры оставались в Холмогорах. В 1774 году умер принц Антон Ульрих, а в 1780-м его несчастных детей отправили в Данию к их тетке королеве Юлиане-Марии. Принцесса Елизавета умерла в 1782 году, Алексей в 1787-м, Петр в 1798-м. Единственная оставшаяся в живых состарившаяся, глухая принцесса Екатерина в 1803 году безуспешно просила у императора Александра I разрешения возвратиться в Холмогоры.

Удачу и "всесильный случай", открывающий дорогу к власти и богатству. С легкой руки В. О. Ключевского многие историки оценивали 1720 - 1750-е гг. как время ослабления русского абсолютизма. Н.Я. Эйдельман вообще рассматривал дворцовые перевороты как своеобразную реакцию дворянства на резкое усиление самостоятельности государства при Петре I, как исторический опыт показал, - пишет он, имея в виду « ...

Была с восторгом встречена петербуржцами. Императрица во главе гвардейских полков выступила в Петербург. Петр, узнавший о происшедшем, отправил своей жене письменное отречение от престола. 2.2. Внутренняя политика Екатерины II Екатерина вступила на престол, имея вполне определенную политическую программу, основанную, с одной стороны, на идеях Просвещения и, с другой, учитывавшую особенности...

«Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка - облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении.»

В.О.Ключевский.

В январе 1730 г. Пётр II умирает от оспы, и вновь встаёт вопрос о кандидате на престол.

В 1710 году Пётр I, желая упрочить влияние России в Прибалтике, выдал Анну замуж за герцога Курляндского Фридриха-Вильгельма. Бракосочетание состоялось 31 октября 1710 года в Петербурге, во дворце князя Меншикова. Овдовев в начале 1711 года, по требованию Петра I, Анна жила в Митаве, под контролем русского представителя П. М. Бестужева-Рюмина. Он и управлял герцогством, и долгое время являлся также и любовником Анны. С 1718 года его сменил Эрнест-Иоганн Бюрен, позже присвоивший себе дворянское имя Бирона. Человек этот сразу приобрёл на Анну огромное влияние, которое сохранил до самой её кончины. После смерти Петра II была приглашена 25 января 1730 на российский престол Верховным тайным советом по предложению Д. М. Голицына и В. Л. Долгорукова. В 1730 член Верховного тайного совета Д. М. Голицын предложил возвести на российский престол Анну, если она подпишет «Кондиции» - условия, ограничивающие самодержавие в пользу аристократов - «верховников».

Анна подписала «Кондиции», согласно которым будущая императрица не должна выходить замуж, назначать наследника престола, без согласия восьми членов Тайного совета не решать важнейшие дела во внутренней и внешней политике, в частности объявлять войну, заключать мир, жаловать высшие чины, вотчины, вводить новые налоги, отнимать у дворян без суда «жизнь, имение и честь», наконец, войском и гвардией должен был ведать тот же Тайный совет. Кондиции существенно ограничивали самодержавие и согласно мнению некоторых историков могли бы стать шагом на пути к конституционной монархии.

Оппозиция дворянства, увидевшего в кондициях «властолюбивые шатания» родовой аристократии, вынесла им приговор. Дворянские представители, прежде всего из гвардии, 25 февраля 1730 г. подали Анне Ивановне петицию (со 166 подписями) с просьбой отменить кондиции и восстановить «самодержавство». Она тут же надорвала кондиции.

Придя к власти, Анна распустила Верховный тайный совет (1730). В этом же году учреждена была Канцелярия тайных розыскных дел, сменившая уничтоженный при Петре II Преображенский приказ. В короткий срок она набрала чрезвычайную силу и вскоре сделалась одним из важнейших учреждений и своеобразным символом эпохи. Анна постоянно боялась заговоров, угрожавших её правлению. Поэтому злоупотребления этого ведомства были огромны даже по русским меркам. Шпионство стало наиболее поощряемым государственным служением. Двусмысленного слова или превратно понятого жеста часто было достаточно для того, чтобы угодить в застенок, а то и вовсе бесследно исчезнуть. Всех сосланных при Анне в Сибирь считалось свыше 20 тысяч человек; из них более 5 тысяч было таких, о которых нельзя было сыскать никакого следа, так как зачастую ссылали без всякой записи в надлежащем месте и с переменой имён ссыльных, не сообщая о том даже Тайной канцелярии. Казнённых считали до 1000 человек, не включая сюда умерших при следствии и казнённых тайно. А таких тоже было немало. Всего же подверглось разного рода репрессиям более 30 тысяч человек.

В 1731 году учреждён был Кабинет Министров, в состав которого вошли А. И. Остерман, Г. И. Головкин, А. М. Черкасский, до этого уже функционировавший как личный секретариат императрицы. Ленивая и невежественная, отличавшаяся высоким ростом и чрезвычайной полнотой, императрица, которую приводили в восторг грубые шутки карлиц, не проявляла никакого интереса к государственным делам. Первый год своего правления Анна старалась аккуратно присутствовать на заседаниях Кабинета, но потом совершенно охладела к делам и уже в 1732 году бывала здесь лишь дважды. Постепенно Кабинет приобрёл новые функции, в том числе право издавать законы и указы, что делало его очень похожим на Верховный совет. Анна Иоанновна тяготилась участием в государственных делах и в 1735 г. издала указ, которым подпись трех кабинет - министров объявлялась равноценной императорской подписи.

Царствование Анны Иоановны (1730-1740 гг.) обычно оценивается как некое безвременье; сама императрица характеризуется как ограниченная, необразованная, мало интересующаяся государственными делами женщина, которая не доверяла русским, а потому понавезла из Митавы и из разных «немецких углов» кучу иноземцев. «Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка - облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении» - писал Ключевский.

Анна Иоановна, хотя и была одарена чувствительным сердцем и умом, твердой воли не имела, а поэтому легко мирилась с той первенствующей ролью, которую играл ее любимец Э. Бирон при дворе и управлении. Именно он задавал при дворе тон, не занимавший официальных постов, но пользовавшийся безграничным доверием Анны Иоанновны.

Это вызывало протест со стороны русского дворянства, лишенного части доходов и ущемленного в национальных чувствах.

Выразителем его стал кабинет-министр А.П. Волынский, вместе с кружком единомышленников разработавший «Проект о поправлении внутренних государственных дел». Волынский требовал дальнейшего расширения привилегий дворянства, заполнения всех должностей в государственном аппарате - от канцеляриста до сенатора дворянами, командирования дворянских детей за границу для обучения, «чтобы свои природные министры со временем были».

Духовные пастыри от сельских священников до высших должностей в церковной иерархии тоже должны замещаться выходцами из дворянства. Резкие отзывы об Анне Иоанновне («Государыня у нас дура, и как-де ни докладываешь, резолюции от нее никакой не добьешься»), осуждение действий Бирона и его окружения привели в 1740 г. Волынского и его сообщников на плаху.

Незадолго перед смертью императрица назначила себе преемника - сына дочери своей племянницы Анны Леопольдовны (герцогини Брауншвейгской), причем регентом грудного ребенка была определена не мать, а Бирон. В условиях всеобщего недовольства Бироном и ропота гвардии, которую регент пытался «раскасовать» по армейским полкам, Миниху, президенту Военной коллегии, без особого труда удалось совершить очередной дворцовый переворот (8 ноября 1740 г.) лишивший Бирона прав регента, которыми он пользовался всего три недели. Миних провозгласил регентом Анну Леопольдовну - даму недалекую, чуравшуюся всяких забот об управлении государством, как и ее предшественники. Чуждая русскому дворянству, она, запершись, проводила время в обществе своей фрейлины.

Переворот не мог удовлетворить интересов широких кругов русского дворянства, так как он сохранил за немцами руководящее положение в государстве. Влиятельным лицом в стране стал фельдмаршал Миних, чрезмерно честолюбивый и столь же бездарный полководец. Он мечтал то о получении звания генералиссимуса русской армии, то о должности первого министра.

Из-за интриг ловкого Остермана, конкурировавшего с фельдмаршалом в борьбе за власть, Миних не получил чина генералиссимуса, о котором мечтал, и ушел в отставку. Фактическая власть оказалась в руках Остермана. Распри между немцами ускорили падение их влияния при дворе.

Но год спустя, в ночь на 25 ноября 1741 г., последовал новый дворцовый переворот, который носил «патриотический», «антинемецкий» характер и был кульминацией борьбы русского дворянства против «иноземного засилия» в стране. И опять главная его сила – дворянская гвардия.

Бироновщина Эрнст Иога нн Бирон(1690 -1772 гг) - регент Российской империи и герцог Курляндии и Семигалии. Задача Бирона – обо всём Задача Бирона докладывать. В письмах Анны: «Бирон – единственный человек, которому я могу довериться» .

Бироновщина Эрнст Иога нн Бирон(1690 -1772 гг) - регент Российской империи и герцог Курляндии и Семигалии. Задача Бирона – обо всём Задача Бирона докладывать. В письмах Анны: «Бирон – единственный человек, которому я могу довериться» .

«Коварные письма, как я на престол зашла. » Анна Иоанновна Конди ции (от лат. condicio - соглашение) - акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного содержания, предложенный к подписанию императрице Анне Иоанновне при её вступлении на престол членами Верховного тайного совета (так называемыми «верховниками») в 1730 г.

«Коварные письма, как я на престол зашла. » Анна Иоанновна Конди ции (от лат. condicio - соглашение) - акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного содержания, предложенный к подписанию императрице Анне Иоанновне при её вступлении на престол членами Верховного тайного совета (так называемыми «верховниками») в 1730 г.

Не имела права: Начинать войну, заключать мир Вводить новые налоги Назначать высших должностных лиц Произвольно тратить гос. деньги и др. Д. М. Голицын

Не имела права: Начинать войну, заключать мир Вводить новые налоги Назначать высших должностных лиц Произвольно тратить гос. деньги и др. Д. М. Голицын

Проекты о переустройстве гос-ва Отмена закона о единонаследии Определение сроков службы Не назначать дворян в солдат и матросов создание «Вышнего правительства» из 21 человека и ввести выборность членов этого правительства, сенаторов, губернаторов и президентов коллегий Проекты не предусматривали сохранения абсолютизма

Проекты о переустройстве гос-ва Отмена закона о единонаследии Определение сроков службы Не назначать дворян в солдат и матросов создание «Вышнего правительства» из 21 человека и ввести выборность членов этого правительства, сенаторов, губернаторов и президентов коллегий Проекты не предусматривали сохранения абсолютизма

После разрыва кондиций Манифест 4 марта 1730 г -упразднение Верховного тайного совета Создание кабинета министров Отправление в ссылки и тюрьмы верховников(князья Долгорукие, Голицына в отставку)

После разрыва кондиций Манифест 4 марта 1730 г -упразднение Верховного тайного совета Создание кабинета министров Отправление в ссылки и тюрьмы верховников(князья Долгорукие, Голицына в отставку)

Кабинет министров Гавриил Головкин президент Коллегии иностранных дел. Алексей Черкасский канцлер Российской империи Андрей Остерман вице-канцлер и первый кабинет-министр.

Кабинет министров Гавриил Головкин президент Коллегии иностранных дел. Алексей Черкасский канцлер Российской империи Андрей Остерман вице-канцлер и первый кабинет-министр.

Внутренняя политика 1733 г – отмена указа о единонаследии Учреждён Шляхетский кадетский корпус (инициатива П. Ягужинского) ограничена 25 годами служба дворян были сформированы новые гвардейские полки - Лейбгвардии Измайловский полк (инфантерия) и Лейб-гвардии Конный (кавалерия)

Внутренняя политика 1733 г – отмена указа о единонаследии Учреждён Шляхетский кадетский корпус (инициатива П. Ягужинского) ограничена 25 годами служба дворян были сформированы новые гвардейские полки - Лейбгвардии Измайловский полк (инфантерия) и Лейб-гвардии Конный (кавалерия)

§ Подобно своему грозному дяде назначала архиереев, не обращая внимания на представление Синода При ней были открыты новые духовные семинарии, установлена смертная казнь за богохульство (1738). § Строятся новые предприятия. В 30 -е гг выплавка чугуна составила 25 тыс. тонн. (Россия обогнала Англию!) § Продолжают проводится рекрутские наборы, собираться подати § Военные приступили к сбору недоимок. В деревни с недоимками посылают экзекуции.

§ Подобно своему грозному дяде назначала архиереев, не обращая внимания на представление Синода При ней были открыты новые духовные семинарии, установлена смертная казнь за богохульство (1738). § Строятся новые предприятия. В 30 -е гг выплавка чугуна составила 25 тыс. тонн. (Россия обогнала Англию!) § Продолжают проводится рекрутские наборы, собираться подати § Военные приступили к сбору недоимок. В деревни с недоимками посылают экзекуции.

1740 г – дворяне могли выбирать между гражданской и военной службах Помещичьи крестьяне потеряли право приобретать земли в собственность Жалование у иноземцев уменьшено или приравнено к жалованию русских служащих

1740 г – дворяне могли выбирать между гражданской и военной службах Помещичьи крестьяне потеряли право приобретать земли в собственность Жалование у иноземцев уменьшено или приравнено к жалованию русских служащих

Культурные новшества По приказанию Анны Ивановны был построен театр на 1000 мест, а в 1737 году открыта первая в России балетная школа. 1740 г - шутовская свадьба князя М. Голицына-Квасника с калмычкой А. Бужениновой в специально выстроенном Ледяном доме.

Культурные новшества По приказанию Анны Ивановны был построен театр на 1000 мест, а в 1737 году открыта первая в России балетная школа. 1740 г - шутовская свадьба князя М. Голицына-Квасника с калмычкой А. Бужениновой в специально выстроенном Ледяном доме.

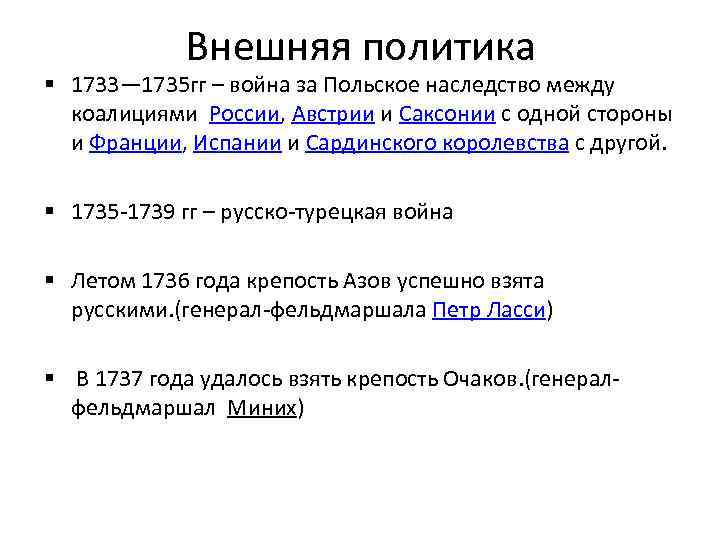

Внешняя политика § 1733- 1735 гг – война за Польское наследство между коалициями России, Австрии и Саксонии с одной стороны и Франции, Испании и Сардинского королевства с другой. § 1735 -1739 гг – русско-турецкая война § Летом 1736 года крепость Азов успешно взята русскими. (генерал-фельдмаршала Петр Ласси) § В 1737 года удалось взять крепость Очаков. (генералфельдмаршал Миних)

Внешняя политика § 1733- 1735 гг – война за Польское наследство между коалициями России, Австрии и Саксонии с одной стороны и Франции, Испании и Сардинского королевства с другой. § 1735 -1739 гг – русско-турецкая война § Летом 1736 года крепость Азов успешно взята русскими. (генерал-фельдмаршала Петр Ласси) § В 1737 года удалось взять крепость Очаков. (генералфельдмаршал Миних)

§ В 1736- 1738 годах было разгромлено Крымское ханство. Крутит река Татарску кровь, Что протекала между ними; Не смея в бой пуститься вновь, Местами враг бежит пустыми, Забыв и мечь, и стан, и стыд, И представляет страшный вид В крови другов своих лежащих. Михаил Ломоносов

§ В 1736- 1738 годах было разгромлено Крымское ханство. Крутит река Татарску кровь, Что протекала между ними; Не смея в бой пуститься вновь, Местами враг бежит пустыми, Забыв и мечь, и стан, и стыд, И представляет страшный вид В крови другов своих лежащих. Михаил Ломоносов

Отцом Анны Иоанновны был Иван (Иоанн) Алексеевич, младший из пяти сыновей царя Алексея Михайловича и его первой жены Марии Ильиничны Милославской. Тихий и болезненный царевич, имевший четырех старших братьев, никем не воспринимался как наследник престола. К государственным делам его не допускали, не учился он и ратному делу. Иван любил неспешные беседы со святыми старцами – монахами и службы в кремлевских соборах… Возможно, это помогало ему переносить горькие утраты: смерть матери, потом отца, скорую кончину недолго правившего брата Федора Алексеевича (другие старшие братья царевича умерли раньше).

Иван оказался в стороне и когда Нарышкины, родственники второй жены Алексея Михайловича, объявили царем не его, 16-летнего юношу, а 10-летнего сына мачехи – Петра. Это стало одной из причин начавшегося 15 мая 1682 г. стрелецкого бунта. Стрельцы потребовали, чтобы оба сводных брата царствовали вместе и «первым» царем был бы старший из них – Иван, а «вторым» - Петр. Собравшиеся на совет бояре решили, что такое требование разумно – «когда один на войну пойдет, другой страной править станет». По всем церквям и городам объявили, что на Руси теперь два царя, но по болезни одного и малолетстве другого «тяготу правления» принимает на себя их сестра – царевна Софья Алексеевна.

Через полтора года 18-летнего Ивана женили на 20-летней Прасковье Федоровне Салтыковой, после чего «первый» царь целиком посвятил себя семейной жизни, постам и молитвам. Вокруг бушевали бунты стрельцов и раскольников, царевна Софья враждовала со своим сводным братом – царем Петром, а Иван радовался появлению на свет очередной дочки у царицы Прасковьи. Жил он так тихо, что внезапная его кончина 8 февраля 1696 года для многих прошла незамеченной.

Царица Прасковья осталась вдовой. Это была красивая женщина высокого роста, статная. В отличие от покойного мужа обладала характером суровым и властным.

Трех своих дочерей (двое ее детей умерли) – Екатерину, Анну и Прасковью – царица растила так, как растили и воспитывали ее саму. Главное внимание уделялось хорошему питанию: мамушки и нянюшки выкормили царевен полными, статными. Выросшие в атмосфере предрассудков и суеверий, девушки верили в колдунов и вещунов, в приметы и чудеса. Их обучали истории и географии, чтению и каллиграфии, но полученные ими знания оставляли желать лучшее. Так, одна из сестер, отправляя другой подарок к празднику, могла преложить к нему записку с такими словами: «асьтаюсь верная ваша друк, из Масквы».

Однако наступали иные времена. Петр сурово расправлялся с теми, кто не желал подчиняться его нововведениям. И царица старалась ради себя и дочерей идти в ногу со временем. Оставив Москву и любимые его подмосковное Измайлово, Прасковья Федоровна отправилась в возводимый Петром «парадец» (т. е. рай) – Петербург. Здесь она не пропускала ни одного придворного торжества, была обходительна с Петром, Екатериной и их окружением. Видя, чему обучают царских дочерей, она сочла нужным и своих учить тому же.

Принцесса Курляндская.

К своим дочерям Прасковья Федоровна относилась по-разному: старшую величала «свет – Катенька» и любила за самозабвение, среднюю – Анну – не отдельно любила, а к младшей была совершенно равнодушной. Поэтому, когда Петр предложил ей выдать одну из дочерей замуж за курляндского герцога, царица выбрала Анну, а свою любимицу оставила при себе.

Осенью 1710 г. Анна Иоанновна была обвенчана с Фридрихом Вильгельмом, герцогом Курляндским. Закрепленный династическим браком союз с Курляндией имел для Петра I большое политическое значение. Дружеские отношения с этим европейским государством открывали перед ним возможность использовать его порты и удобные гавани для русской морской торговли.

Однако супружеская жизнь Анны Иоанновны продолжалась очень недолго. Ее муж внезапно заболел и умер по пути в Курляндию. Анна очень хотела вернуться на родину, но приказали жить в Курляндии, которая была предметом постоянных споров между ее соседями – Россией, Швецией, Пруссией и Польшей. Чтобы упрочить положение Анны, в Митаве (ныне Елгава в Латвии) разместили полк русских солдат, а герцогиню решили выдать замуж.

Совсем недавно жившая в тереме под опекой мамок, нянек и приживалок, Анна Иоанновна оказалась в совершенно другом мире. В столицах маленьких немецких княжеств внимательно следили за модными влияниями в Париже и Версале, немедленно перенимая все, вплоть до париков, пряжек и манеры кланяться. Не составлял исключения и двор герцога Курляндского в Митаве, где в различных придворных должностях - обер-говмейстеров, гофмейстеров, шталмейстеров, пажей – служили дворяне. Во время трапез пажи в великолепных левриях стояли за креслом ее высочества герцогини и прислуживали ей, несмотря на свое знатное происхождение. При дворе имелись свои оркестр и опера. Представления давались едва ли не каждый день.

Претендентом на руку Анны Иоанновны, вернее на герцогскую корону, оказался Мориц Саксонский. Внебрачный сын польского короля Августа II, он служил тем, кто ему платил – французам, полякам, австрийцам. Талантливый полководец и государственный деятель, Мориц был одновременно далеким угодником и авантюристом. Его неотразимая внешность и молва о невероятных похождениях произвели на Анну впечатление, да и сам он явно желал стать герцогом Курляндским. Однако в судьбу Анны вмешались политические интересы.

В это время Российский двор был озабочен поисками достойной кандидатуры в мужья для Елизаветы Петровны – дочери Петра I. Морицу Саксонскому отправили ее портрет. Тем самым дали ему понять, что у него в будущем есть возможность получить императорскую корону. Он сразу охладел к Анне Иоанновне и стал проявлять глубокий интерес к Елизавете.

Напрасно влюбленная Анна посылала записки Морицу, писала слезные письма в Петербург, прося разрешить ей поскорее выйти замуж за милого ей сердцу избранника. На все свои просьбы она получала решительный отказ. Анна еще не знала, что Екатерина I, вступившая на престол после смерти Петра I, решила утвердить Курляндское герцогство за А. Д. Меньшиковым.

Морицу было объявлено, что русские принцессы не выходят замуж «лиц» сомнительного происхождения, и отказано в женитьбе как на Елизавете Петровне, так и на Анне Иоанновне.

В Метаву из Петербурга прибыло посольство во главе с Меньшиковым. Русские дипломаты так и не сумели убедить курляндское дворянство отдать герцогскую корону светлейшему князю. Вскоре дело о курляндской короне совсем закрыли. Об Анне, ее судьбе и нравах никто не задумывался.

В Метаве Анна прожила 19 лет. Она приспособилась к порядкам и этикеты, установленным во времена прежних герцогов Курляндских. Чтобы содержать свой маленький двор и платить прислуге, ей приходилось выпрашивать деньги у живших в России родственников, вникать во все тонкости домоправления и экономии, хорошо знать счет деньгам. Благодаря этому она стала женщиной деловитой и энергичной.

В 1727 г. во время охоты и прогулок ее все чаще стал сопровождать высокий, красивый, ловкий кавалер – курляндский дворянин Эрнест Иоганн Биро. В этом страшном охотнике, любителе лошадей, собак и ружейной стрельбы Анна нашла преданного друга, пекущегося о ее интересах, а возможно, и свое личное счастье.

Анна Иоанновна и «верховники».

Шли годы, и в России все реже вспоминали об Анне. На российский престол вступил внук Петра I - Петр II. Едва ли Анна могла предложить, что юный император, приходившийся ей двоюродным племянником, вскоре внезапно скончался. Государя не стало во втором часу ночи 19 января 1730 г., а уже утром собрался Верховный тайный совет. Очевидец тех событий, видный церковный деятель Феофан Прокопович, писал, что среди членов совета «долго разглагольства было о наследнике государя с немалым разногласием».

И было от чего возникнуть «разногласию»: претендентов на престол оказалось сразу четверо. Князь А. Г. Долгоруков, «невесты новопреставившегося государя родитель, дочери своей скипетра домогался». Он уверял присутствовавших, что имеется завещание Петра II, в котором он передавал престол своей невесте Екатерине Алексеевне Долгоруковой.

Однако члены совета заподозрили неправду и стали высказываться в пользу других претендентов. Прежде всего вспомнили о царице Евдокии Федоровне Лопухиной, первой жене Петра I, насильно заточенной им в монастырь и недавно освобожденной своим внуком Петром II. Предлагали и Елизавету Петровну, младшую дочь Петра I от его второй жены, Екатерины Алексеевны. Еще одним претендентом был внук Петра I, сын его старшей дочери Анны Петровны, герцогини Голштинской. Но и этих кандидатов на престол отвергли. Тогда – то и вспомнили о дочери царя Ивана, соправителя Петра I. Феофан Прокопович так описывал происходящее: «А когда произнеслось имя Анны… Тотчас вместе явилось согласие…» кандидатура Анны устраивала всех прежде всего потому, что отсутствие Анны в России просто забыли: в Москву она наезжала довольно редко. Все это позволяло надеяться, что императрица будет послушной игрушкой в руках тех, кто посадил ее на трон. У Анны явно не хватит не ума, не сил поступать по-своему. Так полагали члены Верховного тайного совета.

Избрать Анну решили на определенных условиях – «кандициях», который она подпишет, если согласится стать российской императрицей. Уже первый пункт условий был обидным для Анны Иоанновны. Ей предписывалось содействовать распространению православия. Анна, с малолетства воспитанная в традициях Русской Православной церкви, живя в Курляндии, не принуждала окружающих менять веру, рассудив, что это забота лиц духовного звания.

Во втором пункте «кондиции» содержалось не менее дерзкое требование: не вступать в супружество и не назначать себе наследников без согласия Верховного тайного совета.

Главное же в «кондициях» сводилось к следующему: признать право Верховного тайного совета в количестве 8-ми членов объявлять войну, заключать мир, вводить новые налоги, назначать военное руководство, наказывать или награждать представителей всех сословий, утверждать бюджет государства, в том числе выделять суммы на личные нужды императрицы.

Пока верховники совещались, составляли «кондиции» и сочиняли послание герцогине Курляндской, дворяне, съехавшиеся в Москву на так и не состоявшуюся свадьбу Петра II, бурно обсуждали создавшееся положение. Они понимали, что затевается, и рассуждали так: верховники намерены ограничить власть императрицы, а потом рано или поздно захват в свои руки борозды правления. Тогда вместо одного Россия получит столько правителей, сколько в Совете членов, прочие подданные превратятся в рабов. Совет будет издавать законы, какие ему угодно, и в стране установится или тирания, или полная анархия. Уж лучше пусть царствует единовластный государь, как прежде.

Между тем к Анну Иоанновне в Метаву выехало посольство Верховного Тайного совета, которое возглавлял князь В. Л. Долгоруков. Послам вменялось в обязанность внушить герцогине Курляндской, что в «кондициях» изложена воля всего русского дворянства. Им следовало также не допускать к Анне Иоанновне визитеров из России. И все же оппозиционеры сумели уведомить Анну, что «кондиции» - не более чем «затейка верховных господ», членов Тайного совета, который хотят ограничить ее власть не посоветовавшись ни со светскими, ни с духовными членами.

Теперь Анна знала, что у всесильного Совета есть оппозиция. Следовательно, подписав «кондиции» и став императрицей, она впоследствии могла рассчитывать избавиться от опеки верховников и добиться всей полноты власти.

Ответ Анны на послание верховников был написан в таких выражениях, будто бы она сама, принимая императорскую корону, ставит себе условие, ограничивающее ее же власть. Этот документ был зачитан публично и поверг оппозиционеров в уныние. Феофан Прокопович писал, что они стояли «опустив уши, как бедные ослики». Дворянство не годовало, полагая, что теперь вся власть будет в руках верховников, а императрица даже табакерки не сможет взять без их позволения.

В 1730 г. Анна Иоанновна в сопровождении Долгорукова приехала в село Всесвятское, где остановилась в ожидании, пока будет подготовлен ее торжественный въезд в Москву для свершения церемонии коронации. Сюда же прибыл почетный эскорт – батальон Преображенского полка и эскадрон кавалергардов. Анна вышла им на встречу с приветствием, хвалила за усердие и верность. По заведенной традиции будущая императрица объявила себя полковником Преображенского полка и капитаном раты кавалергардов, что было нарушением «кондиции». Но верховники на это смотрели сквозь пальцы. Когда же во Всевятское пожаловали и другие члены Верховного Тайного совета, Анна встретила министров с подчеркнутой холодностью, дав почувствовать им, что не боится их и не собирается заискивать пе6ред ними.

К приезду будущей императрицы в Москве уже знали о том, как обошлись с ней верховники, замыслившие прибрать к рукам власть. Гвардия заволновалась. Военные составили петицию (прошение) с нежайшей просьбой к Анне принять на себя всю полноту власти. Под ней подписались 260 человек.

25 февраля во дворец, где заседали верховники явилась депутация дворян из 150 человек. Выступая от имени дворянского сословия, с мнением которого не посчитались, они потребовали, чтобы их выслушала сама императрица. Совет, обладавший властью и силой уничтожить оппозицию, решил – таки допустить депутатов к Анне. Они передали ей прошение о созыве дворянского собрания, на котором были бы сообща выработаны основы правления.

На аудиенции присутствовал князь Долгоруков. Он грозно спросил возглавлявшего депутацию А. Н. Черкасского: «Кто вас в законодатели произвел?». Тот ответил: «Вы сами, заставив императрицу поверить, что пункты – общее наше дело, тогда как мы не имели к ним никакого отношения». Роковые слова были произнесены, это поняли все – и Анна, и члены Верховного тайного совета. Вельможи засуетились, объявили, что аудиенция окончена, прошение принято и его рассмотрят в свое время. Неожиданно вмешалась сестра Анны Екатерина Мекленбургская. Оценив ситуацию, она протянула Анне перо со словами: «Нечего тут думать, извольте, государыня, подписать, а там видно будет». Анна начертала на листе с петицией дворян: «Учинить по сему». Затем она заявила, что представление дворянского собрания о будущем правлении желает получить сегодня, а потому совещанию надлежит быть теперь же, в соседнем зале. А чтобы его не потревожили, на часах у дверей выставить дворцовую стражу с приказом всех впускать, но никого не выпускать.

На совещании много спорили и шумели, как лучше устроить государственное управление России. Каждый имел особое мнение, никто никого не слушал, а из-за дверей доносились угрожающие возгласы охраны: «Мы не позволим, чтобы диктовали законы нашей государыне! Смерть крамольникам! Да здравствует самодержавная царица! На куски разорвем тех, кто против государыни!» эти грозные крики долетали и до членов Верховного Тайного совета. И те и другие были напуганы. В итоге собрание составило документ, в котором говорилось о милостивом изволении быть Анне неограниченной самодержицей. Изменения и новшества касались лишь деталей: предлагалось заменить Верховный тайный совет Правительствующим сенатом, как при Петре I; утвердить право дворянства избирать членов сената, а также президентов коллегий и губернаторов. Члены Верховного тайного совета получили предложение дворянского собрания и должны были их утвердить. Это означало ликвидацию совета, конец надеждам и замыслам верховников, лишение их власти и привилегий. Императрица велела принести «кондиции» и собственное письмо согласием их выполнять. Взяв в руки документы, она стала не спеша рвать их. Со своими недругами и всеми, кто им помогал и сочувствовал, она расправится позже: одних подвергнет опале и ссылке, других заточит в тюрьму, третьих отправит на плаху.

Императрица Российская.

До того времени на российском престоле бывали правительницы и даже одна императрица – Екатерина I. Они пользовались своей властью с патриархальной простотой и жестокостью, считая себя хозяйками большой вотчины – России. Анна была человеком, в характере которого волею судеб и обстоятельств причудливо переплелись традиции старомосковского самодержавия и европейские идеи об абсолютной власти монарха, олицетворявшего божественное начало в земной жизни людей. Вот почему с первых же дней правления она обращала особое внимание на строжайшее соблюдение придворного этикета. Чопорный, до мельчайших подробностей разработанный дворцовый церемониал должен был превратить самое ничтожное действие в акт государственной важности. Абсолютный характер власти государыни подчеркивался пышностью и великолепием царского обихода. Это появлялось в одеждах, празднествах, дворцовых постройках.

Императрице была присуща точность в оценках окружающих ее людей. Так, вполне доверяя главе правительства – первому кабинет-министру, сенатору и генерал-адмиралу А. И. Остерману, она вместе с сем справедливо считала его человеком «лукавым, не терпящим никого около себя». Она не любила печальных историй и, случалось, горько плакала, подписывая смертные приговоры, хотя отнюдь не страдала слабонервностью и сентиментальностью. Современница императрицы, близко знавшая государыню, писала: «Ее сердце одарено такими хорошими качествами, каких мне не удавалось видеть у кого бы то ни было, и это – принимая во внимание власть, которая ей принадлежит…».

Бироновщина.

Вступив на престол Анна Иоанновна обнаружила, что государство далеко не процветает. Петровские преобразования, разрушив традиционный уклад жизни, зачахли от небрежения преемников царственного реформатора. К середине XVIII в. российская экономика переживала упадок, что привело к падению международного престижа страны. Россию того времени можно сравнить с неким бесформенным сооружением, оставшимся после чудесного фейерверка. От многих огненных затей Петровской эпохи не осталось почти ничего.

Первым лицом в России, который держал в своих руках все нити государственной жизни, был фаворит Анны Бирон. Сама императрица мало вникала в дела. Ее больше занимали и веселили всякого рода маскарады и забавы, на которые уходили огромные суммы денег.

Конец самого мрачного периода в России.

С момента вступления Анны Иоанновны на престол ее беспокоил вопрос о престолонаследии. Незадолго до кончины она объявила наследником престола младенца Иоанна Антоновича – сына своей племянницы Анны Леопольдовны и принца Антона Ульриха Брауншвейг – Бевернского (ребенок родился 12 августа 1740 г.). вскоре после этого она почувствовала себя дурно. Лечивший ее врач объявил, что положение императрицы безнадежно. Анна позвала к себе Бирона и, показав ему документ, по которому он становился регентом при младенце - императоре, сказала, что, по ее мнению, это его смертный приговор. Утром 17 октября императрица велела позвать духовенство и попросила читать отходную. «Простите все», - сказала она и опустила дух.

Анна Иоанновна придала своему двору пышность, построила императорский дворец, пополнила гвардию Измайловским и Конногвардейским полками, значительно увеличила артиллерию, содержала в изрядном состоянии войско. Умирая, она оставила в государственной казне 2 млн. рублей наличными.

Большинство историков XIX и XX в. в. представляли десятилетие правления Анны Иоанновны как самый мрачный период в истории России. Им не нравилось все: она сама, ее приход к власти, нравы и обычаи двора, внешняя и внутренняя политика. Между тем современник Анны Иоанновны историк М. М. Щербатов писал о ней: «Ограниченный ум, никакого образования, но ясность во взглядах и верность в суждениях; постоянное искание правды; никакой любви к похвале, никакого высшего честолюбия, поэтому никаких стремлений делать великое, создавать, устанавливать новые законы; но известный методический ум, большая любовь к порядку, постоянная забота никогда ничего не делать поспешно и не посоветовавшись со знающими людьми, принимать всегда разумные и мотивированные решения; достаточная для женщины деловитость, довольно сильная любовь к представительству, но без преувеличения».

«Вообще Анна Олицетворяла вполне тип барыни-помещицы; ленивая, с внезапными порывами энергии; без всякого воспитания, хитрая (…) – но умственно ограниченная, скупая…».

«Анна была по природе женщина с сердцем и сострадательная. … Она не могла удержать слез при рассказах о бесчеловечных и жестоких поступках. И между тем предание передает, что она же велела раз повесить придворного повара перед ее окнами за то, что тот к блинам подал прогорклое масло»

Эрнест-Иоганн Бирон

Род Биронов (по первоначальному написанию Биренов), по подлинным актам, восходит к XVI столетию. Представители его в XVI и XVII в. служили в военной службе в Курляндии и в Польше, роднились с немецкими дворянами и вступали в поединки с лучшими представителями тогдашнего курляндского дворянства; все это едва ли не заставляет отказаться от прежнего мнения в нашей литературе об очень низком происхождении регента Бирона, род которого начинали с его деда, будто бы бывшего конюхом курляндского герцога. По всей вероятности, род Биронов был дворянский, но не старый и небогатый. Наибольшее значение и богатство он приобретает в 30-х годах XVIII столетия благодаря расположению, которое питала русская императрица Анна Иоанновна к одному из представителей этого рода Эрнесту-Иоанну Бирону, игравшему роль верховного владыки во все царствование императрицы и даже бывшему по смерти ее несколько недель регентом за малолетством только что родившегося Иоанна Антоновича, объявленного императором Российской империи. Счастливая звезда Эрнеста Иоганна Бирона связала русскую историю и еще с несколькими именами представителей его рода.

Эрнест-Иоганн Бирон, второй сын Карла Бирена, родился в 1690, в отцовском имении Каленцеем; для получения образования единственный из всех братьев Биренов (Биронов) был послан в лучший тогдашний университет в Кенигсберге, но, не кончив там курса, вернулся в Курляндию. Что делал он до 1718, когда получил благодаря стараниям одного влиятельного курляндского дворянина Кейзерлинга какую-то должность при дворе Анны Иоанновны, с точностью не установлено. Есть известия, что он являлся в Россию с неосуществившимся желанием поступить в камер-юнкеры при дворе супруги царевича Алексея Петровича. Говорят также, что он занимался в Митаве педагогией, в Риге служил по распивочной части и т. д. Состоя, вероятно, секретарем при дворе Анны Иоанновны, Бирон захотел пользоваться тем же значением у герцогини, каким пользовался русский резидент в Митаве (теперь Елгава, Латвия), Петр Михайлович Бестужев-Рюмин с сыновьями Михаилом и Алексеем. Именно Бестужев-Рюмин, а не вдовая герцогиня Анна Иоанновна, был истинным правителем Курляндии, руководя всеми её делами по видам назначившего его Петра I . По многим известиям, Бестужев-Рюмин был вместе с тем и любовником Анны.

Чтобы устранить соперника, Бирон прибег к "подкопам" и клевете. Но результатом его происков было удаление от двора, попасть к которому вторично ему удалось только в 1724 благодаря покровительству того же Кейзерлинга, и с этого года Бирон неотлучно оставался при особе Анны Иоанновны до самой ее смерти. Он был молод, ловок, красив собою и овладел сердцем Анны Ивановны, вытеснив оттуда Бестужева, к которому герцогиня стала теперь относиться чрезвычайно враждебно. Эта борьба двух конкурентов за сердце Анны вскоре приобрела довольно важный политический оттенок – речь шла о сохранении русского влияния в Курляндии. В России, тем временем, умер Пётр I, и власть перешла в руки Верховного Тайного совета. Не имея решимости и твёрдости Петра и не желая ссориться с Анной Иоанновной, Совет обвинил семью Бестужевых в том, что они делали интриги «и теми интригами искали для собственной своей пользы причинить при дворе беспокойство». Дочь Петра Бестужева, Аграфену, по мужу княгиню Волконскую, называвшую Бирона в письмах к знакомым в Россию «канальей», присудили сослать в монастырь. Едва избежал наказания её брат, Алексей Петрович Бестужев (впоследствии знаменитый канцлер и долголетний руководитель русской дипломатии) – он едва удержался на служебном поприще. Анна Ивановна обвинила бывшего своего управляющего и соперника Бирона в присвоении больших сумм её доходов.

Заняв теперь при Анне Ивановне прочное положение, Бирон так сблизился с нею, что стал ей необходимейшим человеком. Привязанность Анны Ивановны к Бирону была необычной – она думала и поступала только так, как влиял на нее любимец. Все, что ни делалось Анною, в сущности исходило от Бирона. Так было, и когда она являлась герцогиней в Курляндии, так было и потом, когда она стала русской императрицей. Вскоре Бирон, из суетного честолюбия, сменил свою настоящую фамилию (Бирен) на Бирона, и стал намекать на своё родство с древней аристократической французской семьёй Биронов. Члены этого рода во Франции, узнав об этом, смеялись над ним, но не протестовали, особенно после того, как, со вступлением Анны Иоанновны на престол российский, неродовитый Бирен-Бирон стал первым человеком в могущественной православной империи.